在光谷有一家企业,可将玉米芯废渣、秸秆等农田废弃物转化为生物乙醇,并制作成汽车燃料、化学品原料,甚至替代石油化工产品。

睿嘉康生物实验室样品

在武汉睿嘉康生物科技有限公司(简称“睿嘉康生物”)实验室内,湖北大学教授、睿嘉康生物创始人杨世辉正带领团队完成这场“魔法”。他们深耕合成生物学领域近二十载,突破“非粮生物制造”技术壁垒,让农业废弃物化身千亿级产业新蓝海。

高校成果转化从实验室到产业化的十年坚守

2016年,在美国从事微生物代谢工程研究的杨世辉毅然回国。彼时,国内生物能源产业正面临困境:传统技术依赖玉米等粮食生产乙醇,成本高昂且威胁粮食安全。而秸秆等非粮原料因成分复杂,利用困难,缺乏高产稳产工业菌株等挑战,产业化进程缓慢。

睿嘉康生物创始人杨世辉

杨世辉却从中看到机遇:“我国每年产生约9亿吨秸秆,若能高效利用,相当于再造一个‘地上油田’。”

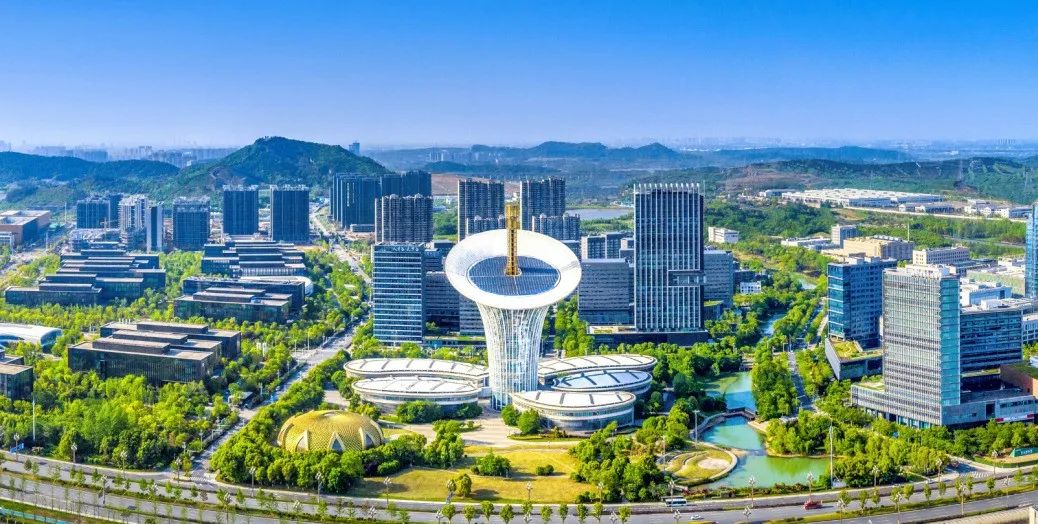

带着这份信念,杨世辉在回国后迅速带领团队开展相关研究,通过5年技术沉淀与积累,于2021年在光谷创立睿嘉康生物,专注非粮生物燃料与生物材料类大宗化合物的研发及产业化落地。

“省市区各级政府在政策支持、项目申报等多方面给予的支持很大,东湖高新区还帮我们对接了合适的场地!”杨世辉说,光谷有全国领先的科教资源,政府提供的人才政策、创业扶持精准到位,从实验室到生产线就是上下楼,这些都加快了科技成果转化进程。

菌株“芯片”革命95%转化率如何炼成

走进睿嘉康实验室,一排排培养皿中的“明星菌株”运动发酵单胞菌正在“大显身手”。

“秘诀在于我们改造的‘工业菌株’。就像电脑需要芯片,生物制造的核心是菌株。”杨世辉解释道,他选中的运动发酵单胞菌是天然产乙醇菌株,拥有诸多工业生产菌株独特优势:可在复杂“脏糖”环境下高效工作,“脏糖”转化为乙醇的效率超理论值的95%;菌株为厌氧发酵且发酵时间短,基因组小且性能稳定,生产中无噬菌体污染风险。

这项突破源于近20年技术积累:团队建立了全球最大的运动发酵单胞菌基因数据库,开发出自主知识产权的基因编辑工具。如今,睿嘉康已拥有27项授权发明专利, 包括3项美国授权发明专利和24项中国授权发明专利,相关论文占全球该领域高水平论文的一半。

睿嘉康生物技术人员正在准备样品检测

成效显而易见。在原料方面,以玉米芯、秸秆等非粮废弃物替代粮食,破解“与人争粮”难题,大大降低原料成本;在工艺方面,“厌氧发酵+菌株耐受”技术无需昂贵灭菌设备,生产能耗可降低约30%;在产品方面,基于同一底盘细胞可开发多种产品生产菌株,生产乙醇、乳酸、丁二醇等十余种化学品,灵活适配市场需求。

目前,该技术已完成千吨级中试及万吨级生产示范,万吨级生产线预计将于今年四季度投产。与粮食乙醇相比,每吨产品可减少80%碳排放,真正实现“变废为宝”。

未来蓝图让菌株“吃”二氧化碳、甲醇等原料

在睿嘉康生物实验室,这里既是生产线,也是研究生工作站——湖北大学研究生实习基地,目前公司30余人团队中亦有近20名硕博生。杨世辉说,这种“论文写在车间里”的模式,让技术转化周期缩短60%。随着研发规模不断扩大,再加上工厂陆续投产,后续还将创造更多就业岗位。

睿嘉康生物实验室内,设备正在进行发酵工作

就在不久前,该企业“大宗醇酸非粮原料合成生物制造”科技成果入选2024年湖北省实验室亮点科技成果及2024湖北省最佳投资转化实验室科技成果成功案例。

“下一步,要让菌株直接‘吃’二氧化碳、甲醇等更廉价的原料!”杨世辉说,这项技术一旦突破,将形成“负碳生产”闭环。

资本的青睐印证了技术前景。截至2024年底,睿嘉康生物已完成7500万元融资,用于扩建产线及相关布局,5年内产能将达10万吨,剑指十亿级市场规模。